我最后一次见到母亲是在镇上的长途汽车站。那年我13岁,书包里塞着攒了半年的零花钱,脚上的布鞋磨破了边。她追着车跑了几步,声音被发动机的轰鸣碾碎:“静雯,妈没本事,但家里实在供不起你读书了……”我没回头,指甲掐进手心,眼泪混着尘土黏在脸上。

在义乌的流水线上,我每天组装800个打火机,手指被金属片划出的血痕结成暗红的痂。夜里缩在八人间宿舍的上铺,听着室友们给家里打电话,我总把被子蒙过头顶。十七岁生日那天,母亲托老乡捎来一袋炒花生,我原封不动扔进了垃圾桶。

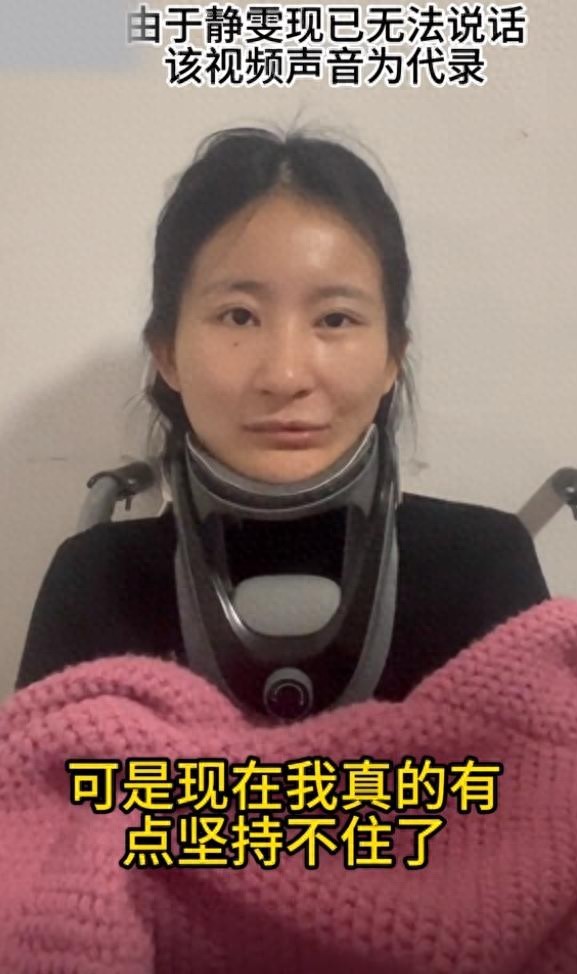

2023年深冬,我在杭州的出租屋里发高烧。抬手按灭闹钟时,右臂突然像灌了铅。三个月后,我蜷缩在病床上,看着镜子里歪斜的嘴角——像极了小时候母亲生气时抿紧的唇线。“渐冻症。”医生吐出这三个字时,我正盯着诊室墙上的裂缝。那道裂缝从天花板斜劈到墙角,像极了我离家那晚母亲脸上未干的泪痕。护士递来纸巾,我才发现自己咬破了嘴唇。

母亲连夜从湖南赶来。她佝偻着背往病房搬电饭锅时,我别过头冷笑:“现在装什么慈母?当年把我扔给外婆的时候怎么不心疼?”她手里的保温桶“咣当”砸在地上,滚烫的鸡汤漫过瓷砖缝,氤氲的热气里,我瞥见她手背烫红了一片。

病情迅速恶化。某天清晨,我发现连吞咽稀粥都要耗尽全身力气。母亲蹲在病床边,用棉签蘸水润着我的嘴唇,突然哽咽:“你小时候发烧,也是这样喂你喝米汤……”我闭上眼,假装没看见她鬓角的白发。

2025年立春那天,监护仪的警报声刺破凌晨的寂静。我能感觉到生命正从指尖流逝,却拼尽全力抓住母亲的手。她手心的茧子硌得我生疼——那是常年种地留下的,和记忆里帮我扎辫子的那双手截然不同。“妈,推我去窗边看看玉兰吧。”我费力地翕动嘴唇。她手忙脚乱地摇起床头,轮椅碾过满地药瓶时发出细碎的悲鸣。窗外光秃秃的枝桠上,只有一朵早开的玉兰在寒风里瑟缩,像极了当年别在我书包上的绢花。

她突然把脸埋进我枯瘦的掌心,温热的液体渗进指缝:“当年你爸欠债,妈不是故意丢下你……”监护仪的心跳曲线剧烈波动,我想替她擦泪,却连一根手指都抬不起来。

2月22日深夜,母亲抱着我的骨灰盒站在老屋门前。堂屋的灯泡晃得人眼晕,她对着空荡荡的八仙桌喃喃:“雯雯怕黑,得给她留盏灯。”

三天后,我在朋友圈刷到她拍的视频。镜头扫过我的梳妆台、掉漆的衣柜,最后定格在窗台上的玻璃罐——里面装着去年秋天我给她折的千纸鹤。她的声音混着山风传来:“妈要离开这里了,带着你去看海。”

月光漫过老屋斑驳的墙皮,那只装着千纸鹤的玻璃罐突然倾倒。夜风卷起彩纸掠过窗棂,恍惚间,我仿佛又看见13岁的自己,背着书包奔向远方的晨光。