近期,14岁的浙江女孩小雨独自前往药店购买处方药普瑞巴林胶囊,并一次性吞服16颗。家人发现后紧急送医,医院下达病重通知单,最终通过血液透析才脱离生命危险。这种行为在部分青少年群体中并不罕见,他们故意过量服药(OD),并在社交媒体上讨论相关经验,发展出一套“黑话”体系以规避监管,如“优美”代表右美沙芬,“pr80”指代普瑞巴林。还有一些隐秘的OD群组,成员间弥漫着消极、抑郁情绪,甚至相互怂恿。

青少年获取处方药的门槛低得惊人。调查发现,部分线上购药平台的处方审核形同虚设,青少年无需处方即可轻松购得大量处方药,而“药代”的存在更是让OD变得触手可及。

小雨的母亲李女士回忆,女儿曾因情感障碍问题在医院治疗,但普瑞巴林胶囊是一种用于治疗多种神经痛症状的处方药,女儿的身体并无相关病症。心理咨询师马祎晨介绍,故意过量服药行为通常被视为自我伤害行为,青少年OD现象正日益严重。2024年6月,黑龙江一名14岁初中生在课堂上服用30片卡马西平,被紧急送入ICU抢救。事后他表示这药吃了“能致幻,放松心情”,并坦言自己还曾服用过右美沙芬。

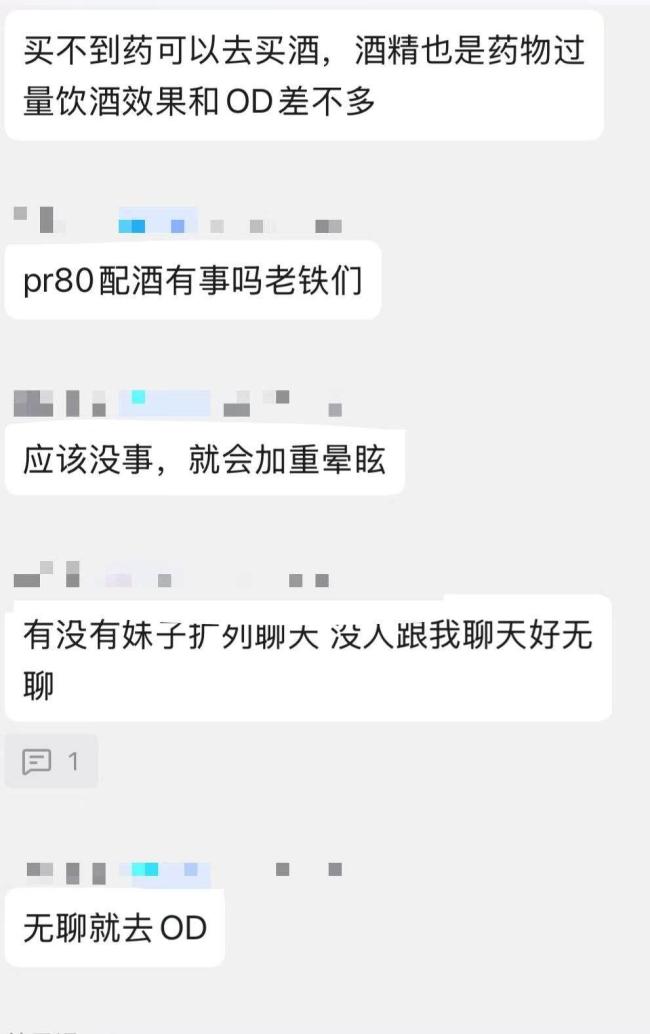

社交媒体上有关OD的讨论时有出现,一些青少年分享相关经历。学术论文指出,在微博上,OD人群中13-26岁群体占比近80%,小学生和初中生也多有涉及。这些讨论发展出一套隐秘的“黑话”体系,例如,“优美”指代右美沙芬,“pr80”指代普瑞巴林,“晚安”代表金刚烷胺。不少网友公开炫耀自己的OD经验,甚至交流如何让OD体验更好。

隐蔽的“OD社群”也在悄然生长,这些群组需要暗语才能加入。记者成功进入了三个隐蔽的QQ群,群友交流分享共通的OD体验和小众文化,互相提供经验,教人如何躲避家人或外界察觉。群内普遍弥漫着消极、抑郁情绪,不少成员会在群内倾诉生活困境,甚至相互怂恿。

尽管一些群组被封禁,新的群组仍在不断建立。封群并未切断OD文化的传播,反而促使其向更难以审查的方向发展。青少年滥用的药物种类繁多,涵盖镇静剂、止痛药、精神类药物等。服药后有人感受到所谓的“飘忽感”和“兴奋感”,但也有人警示滥用药物的危害,分享过量服用后的不适感。

从长期来看,药物滥用对青少年身心健康造成严重损害。汕尾市卫生健康局曾发文警示,药物滥用对青少年的精神健康具有极大的破坏作用,可能导致情绪失控、焦虑、抑郁等心理问题。青少年的大脑尚未完全发育,滥用药物可能永久性地改变大脑结构和功能,导致认知能力下降、学习困难和行为异常。

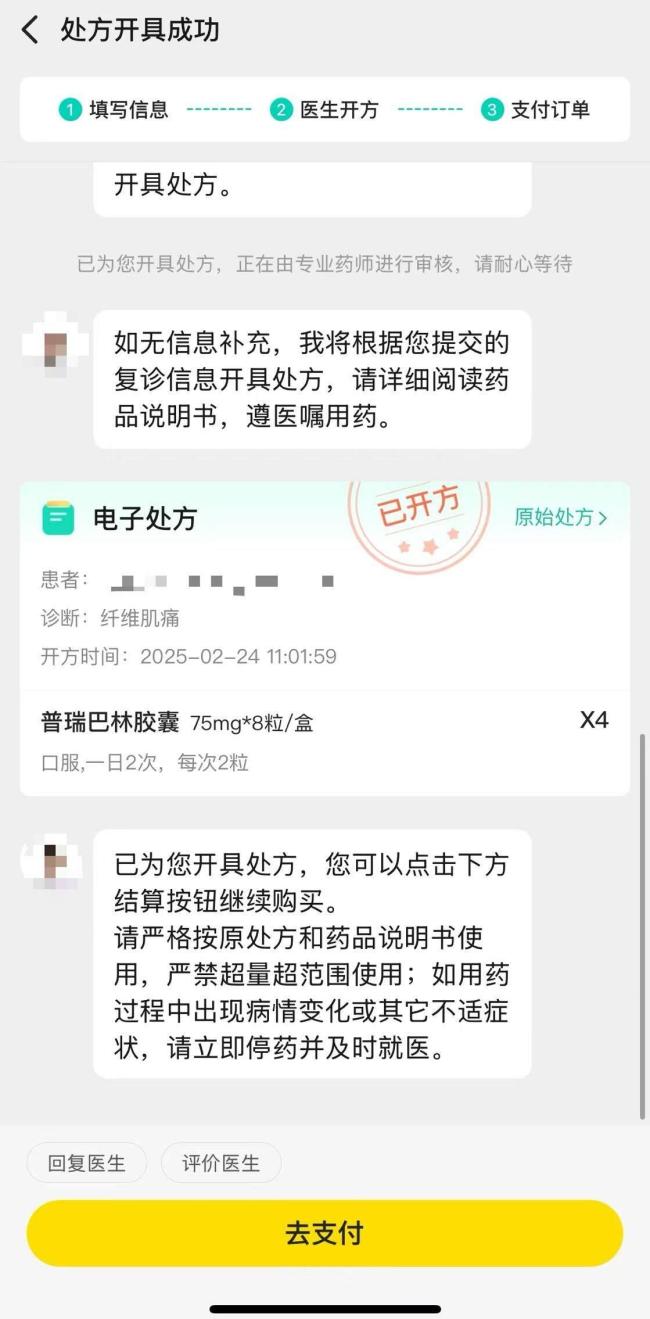

青少年手中的处方药乃至精神类药品来源多样。按规定,处方药必须凭医师处方购买,但部分线上购药平台在处方审核环节存在严重漏洞。记者在某外卖平台搜索“普瑞巴林”后,仅需填写基本信息,虚构病史就能顺利购买到药物。网购平台同样存在类似问题,选择“复诊开药”后,仅需填写相关信息便可进入购买环节。

除了线上平台的漏洞,社交媒体上的求购与售药信息同样泛滥,一些出售者利用暗语发布售药信息,求购者的评论下方,药代纷纷留言。

从心理学角度来看,青少年OD往往与自我价值感低、亲子冲突、无意义感等心理困境有关。网络上的不良信息让OD行为在青少年群体间不断扩散,而青少年之间的社交属性也使得OD更具传播性和模仿性。家庭因素也可能成为诱发OD的重要原因。家长应理解和接纳孩子的情绪,不应轻视或否认孩子的痛苦。

专家建议强化购药审核与多方协作。中国人民大学法学院副教授黄尹旭指出,当前线上购药的管理仍存在不足,应加强监管,确保处方的真实性和可追溯性。国家相关部门也采取了一系列管控行动,如制定《药品网络销售禁止清单》,进一步强化对滥用药物的监管。遏制青少年OD需要政府、学校、家庭共同参与,加强心理健康教育,提高心理危机干预能力,严格监测异常购药行为。