AI的答案只能提供一时的参考,而值得信赖的仍然是医生。

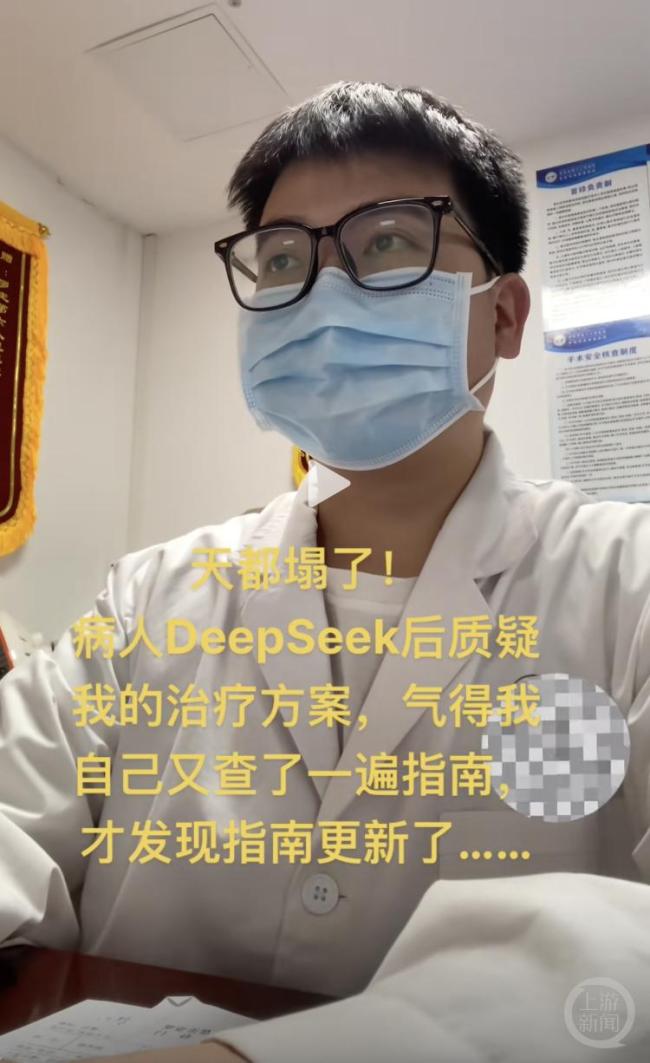

2月22日,广东一位医学博主“孤芳自赏”发布了一篇网帖,称病人使用DeepSeek后质疑他的治疗方案,他重新查阅指南才发现指南已更新。这篇帖子引起网友热议,截至23日14时,获得了15.2万的点赞。评论区中不少有医疗经验的网友表示也遭遇过类似情况。一位网友提到,患者在门诊时用DeepSeek查的结果与他的解释一致,患者夸他专业负责,但这位网友调侃自己感觉离下岗不远了。

当前,DeepSeek等智能工具的应用边界不断拓展,受到广泛关注和热议,医疗领域也不例外。社会应对此持乐观态度,因为人工智能应用于医疗不仅体现了社会进步,也有助于提升医疗服务水平。接入医疗知识库的AI打破了信息壁垒,提升了诊断准确率,尤其在罕见病识别和影像识别等领域展现了显著优势。

然而,当AI广泛应用于医疗领域时,短期内会让医生感到难以适应。过去,患者先上网搜索信息已经让一些医生感到为难,因为网上信息鱼龙混杂,增加了患者的焦虑,也让医生需要付出更多解释成本。现在面对DeepSeek,医生感受到的压力更大。AI具有强大的学习、记忆和运算能力,如果AI为患者提供了“标准答案”,而医生提供的却是过时或错误的信息,这种尴尬可想而知。

正确使用DeepSeek也是患者面临的一道难题。信AI还是信医生,有时会让患者陷入两难境地。AI回答问题干脆直接,而医生则习惯留有余地;在知识储备方面,AI明显更胜一筹。但如果只依赖AI而不信任医生,大多数患者仍会感到无助和不现实。

产生这类矛盾心理的根本原因是对医疗性质和过程缺乏透彻了解。医学是一门人文科学,医疗不能缺乏人情味,否则无法带来温暖和希望,但AI在这方面还有很大提升空间。例如,AI可以精准计算药物剂量,却无法感知患者的焦虑;可以列出手术风险概率,却无法安抚家属的担忧。此外,AI掌握的是历史数据,只能照抄和重复,无法开展前沿研究和创新疗法。

更重要的是,医生可以在诊疗过程中不断修正和改进,在不同状况下找到最佳方案。例如,医生对住院患者的初步诊疗会在出院前调整为最终诊断,以确保诊疗质量不断提升。相比之下,AI的初诊即终诊,缺乏个性化和灵活修正的过程。因此,AI的答案只能提供一时的参考,而值得信赖的仍然是医生。

应对人工智能带来的新挑战,关键在于摆正人的位置。患者要认识到,尽管智能工具有很多优势,但只能处于从属地位,不可喧宾夺主;医生也要摆正心态,既要利用智能工具提高效率,又要充分发挥自身优势,通过人与智能工具的良性互动,为患者提供更高质量的医疗服务。