近日,多家医院宣布将AI技术应用于医疗场景。AI技术如何改变医疗领域?“AI医生”能否参与诊疗?

全国首个“AI儿科医生”在国家儿童医学中心北京儿童医院上线。这位虚拟医生主要承担两个角色:一是作为专家的临床科研助理,帮助医生快速获取最新科研成果和权威指南;二是辅助医生进行疑难罕见病的诊断和治疗。

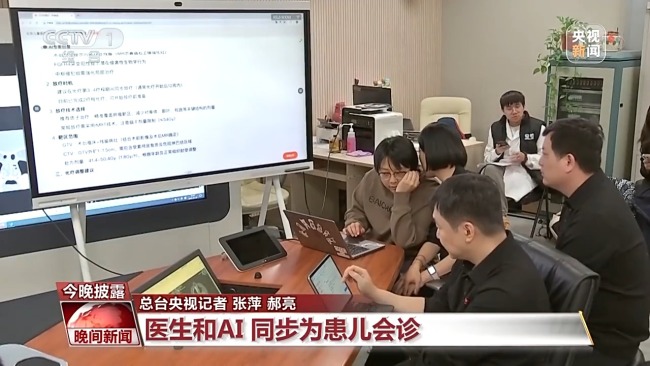

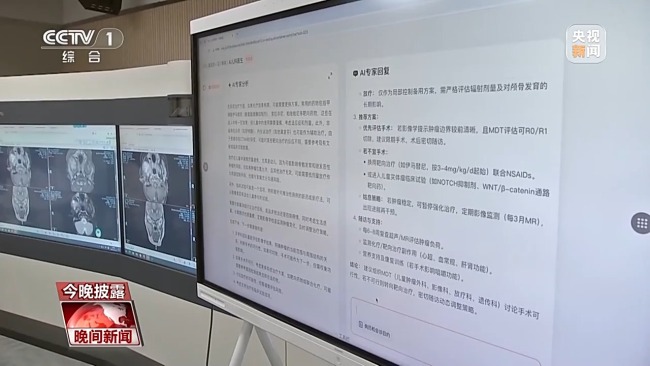

本月20日,多位知名专家与“AI儿科医生”共同为10名患儿进行了疑难病多学科会诊。工程师将患者的病历资料输入大模型后,“AI儿科医生”给出了手术加化疗的治疗方案。观察发现,AI给出的建议与专家组会诊结果高度吻合,有时还会通过患者病例报告中的单项指标提供特别提示。

为了提高准确性,国家儿童医学中心整合了300多位专家的临床经验和数十年高质量病历数据,使“AI儿科医生”更加专业和准确。国家儿童医学中心主任倪鑫表示,研发初衷是实现“双医生制”,让AI成为医生团队的辅助和朋友。

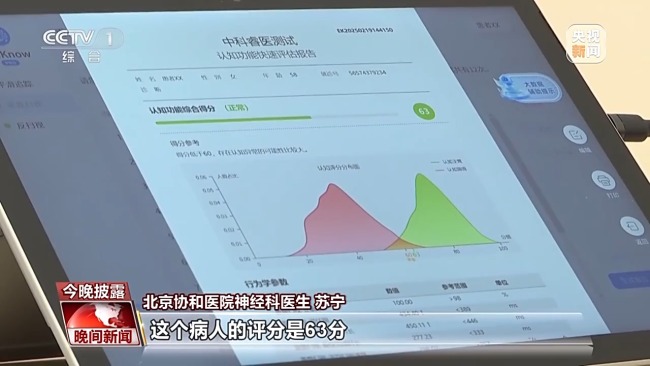

人工智能在医疗领域的另一个功能是预判。在北京协和医院,工作人员使用高速摄像机记录患者运动过程,并交由人工智能系统评估。这有助于早期诊断阿尔茨海默病、帕金森等神经系统疾病。该系统已完成10多万例神经功能检测,为临床精准诊疗提供了参考依据。

康复医疗领域也在应用人工智能技术。例如,在杭州,外骨骼机器人帮助残障人士进行康复训练。朵朵十七岁时因意外摔伤导致下肢瘫痪,经过康复训练,她的身体逐渐好转。

心理咨询和心理教育领域也引入了人工智能。北京大学第六医院的“北小六”机器人已在多地投入使用,能够通过对话判断用户的心理问题并提供建议。北京市宏志中学的学生心理驿站配备了AI大模型,帮助学生大胆说出心里话。湖南省长沙市湘江新区莲花镇中心小学利用AI互动测试动态掌握学生的心理变化,解决了心理健康师资不足的问题。

去年11月,国家卫生健康委等三部门发布了《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,列出了84个典型应用场景。这些场景强调了AI在技术和工具性方面的价值。尽管AI在某些环节可以辅助医疗,但医生的经验积累和人文关怀仍然是不可替代的。一些医疗机构已经开始利用AI进行智能导诊和药物分配等任务,但也需要注意护理伦理、数据安全和患者隐私保护等问题。