正月十七“打小人”,提醒:1剪2送3吃4忌 传统习俗迎新春!正月十七,作为春节的尾声之一,承载着丰富的文化内涵与民俗仪式。古人有云:“不出正月都是年”,虽元宵已过,但年味未散。这一天既是“落灯日”,寓意着花灯收起、年节落幕,也被称为“白虎启齿日”“人气日”“针刺日”,融合了驱邪避害、祈求平安、尊重人伦等多重寓意。其中,“打小人”的习俗尤为引人注目,民间更衍生出剪断霉运、送走毒虫、食寓吉祥和避忌言行的传统智慧,寄托着人们对新年的美好愿景。

“剪小人”是正月十七最具仪式感的习俗之一。古人认为,正月十七是“白虎启齿日”,白虎象征口舌是非之神,易招致小人作祟。为化解厄运,人们用红纸剪出小人形状,写上其姓名或生辰八字,以鞋底反复拍打,并辅以咒语,随后焚烧纸人,寓意驱除身边的小人,护佑自身平安顺遂。这一习俗源于对自然力量的敬畏与转化,现代人虽不再迷信,但仍将其视为心理疏导的方式,借以宣泄压力,坚定信念。

“送五毒”是正月十七另一重要习俗。惊蛰前后,万物复苏,毒虫苏醒,民间以篝火仪式驱赶害虫。人们于院中点燃烧柴,待其燃尽后,将灰烬铲至路边或洼地,象征将蜈蚣、蝎子等“五毒”送走,祈求家宅安宁。此习俗体现了古人对自然的观察与顺应,灰烬的“送走”行为既是对害虫的物理防御,也蕴含“以火克毒”的朴素哲学。部分地区还结合“老鼠嫁女”传说,通过包鼠形饺子、早睡避扰,进一步强化驱邪纳吉的寓意。

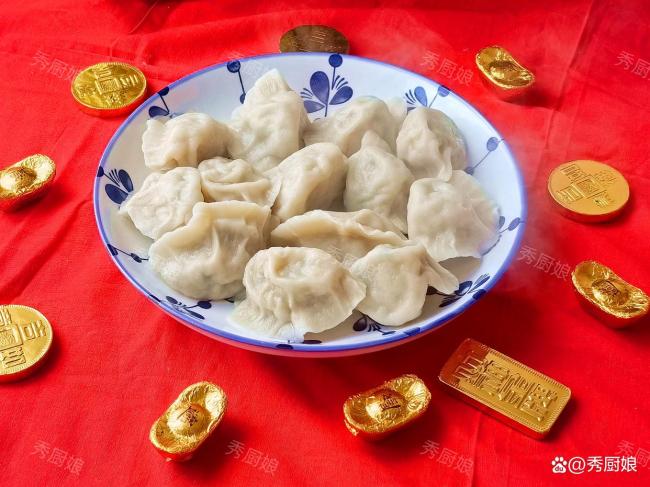

正月十七的饮食习俗饱含象征意义,三样食物尤为关键:面条细长,寓意“缠住岁月”,祈求健康长寿;北方地区流行包鼠形饺子,捏紧饺口象征“封住鼠嘴”,防止老鼠糟蹋粮食,饺子的元宝造型亦暗含招财进宝之意;年糕谐音“年高”,寄托事业步步高升之愿,尤其为中年人祈福。这些食物不仅满足味蕾,更通过谐音、形态传递文化密码,成为代际传承的情感纽带。

正月十七的禁忌凝聚了古人对和谐生活的追求:忌动针线,因“针刺日”之名,妇女需暂停缝补,既保护视力,亦避“锋芒伤运”之嫌;忌剃头,头发象征生命力与运势,正月理发被认为会破坏新年气运;忌争吵,春节期间尤重和睦,争吵恐“散财散福”,正月十七作为“人气日”,更需维系人际和谐;忌熬夜,传说此夜为“老鼠嫁女”之时,早睡可避免惊扰鼠群,防止其报复性破坏。

正月十七的这些习俗不仅是民俗的展演,更是文化基因的延续。在科学理性主导的今天,这些习俗的意义已从“祈福消灾”转向“文化认同”与“精神慰藉”。遵循老传统,既是对历史的致敬,也是对生活的热爱,愿每个人在新年中远离纷扰,万事顺遂。