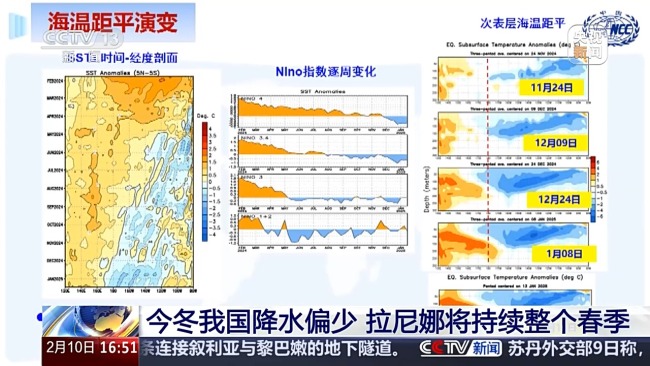

今冬降水偏少拉尼娜将如何影响我国。中国气象局国家气候中心最新海温监测结果显示,赤道中东太平洋已进入拉尼娜状态,预计春季中后期会减弱。拉尼娜是指赤道中东太平洋海水表面温度持续偏冷的现象,也被称为“反厄尔尼诺”。在赤道中东太平洋,拉尼娜和海温偏暖的厄尔尼诺现象循环交替出现,周期一般为2到7年。这种现象是热带大气环流和海洋相互作用的结果。

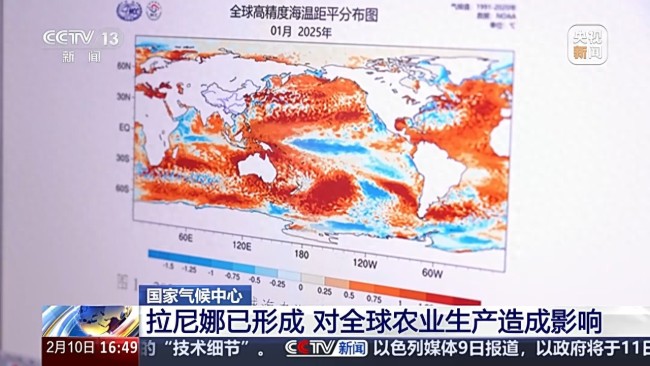

当热带地区盛行的偏东信风加强时,会将赤道中东太平洋表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,导致太平洋中东部冷水上翻、西部暖水堆积,形成拉尼娜现象。虽然拉尼娜主要发生在热带地区,但其信号通过多种途径传播,引发全球不同地区的气候异常。例如,印度、澳大利亚东部、巴西东北部等地降水增多,可能出现洪涝灾害;南美西岸附近、东亚南部、非洲中部、美国东南部等地降水减少,容易出现持续干旱。这些气候异常对农业生产、水资源管理、能源供应等方面造成明显影响,需要采取积极措施应对。

今年冬天,我国东部地区降水偏少八成以上,尤其是江苏、福建、广东、广西、云南等地偏少尤为明显,其中福建、广东、广西是1961年以来同期最少。拉尼娜是导致南方降水偏少的重要原因。拉尼娜通过热动力过程激发大气中的相关波动,改变西北太平洋地区的环流形势,使得由西北太平洋向我国南方地区的暖湿气流大大减少,从而造成降水持续偏少的现象。

根据监测和分析,目前的拉尼娜状态维持时间较短,预计再维持1到2个月,3、4月份就会结束。不过,研究表明拉尼娜的影响往往会有滞后,可能对接下来至少1到2个季节的气候产生明显影响。就目前情况而言,拉尼娜对我国南方地区的影响在整个春季3到5月继续维持的可能性较大。

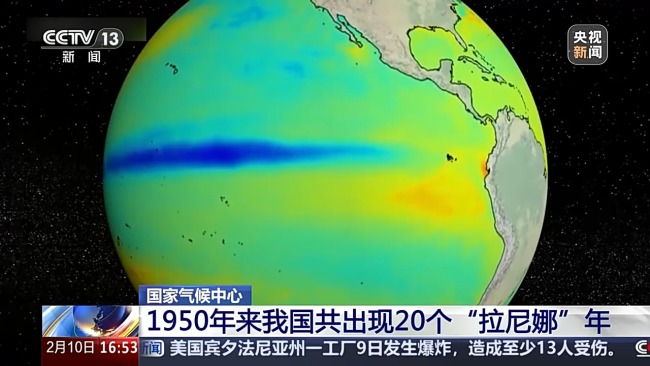

自1950年以来,我国共出现了20个“拉尼娜”年。每隔2至7年,赤道附近太平洋上的偏东信风会突然增强,强劲东风吹拂下,赤道东太平洋表层的暖海水被推向太平洋西部堆积形成异常偏暖的暖区,而赤道东太平洋深层的冰冷水大量上涌补充,导致这一带海水温度异常偏低。拉尼娜现象使赤道附近太平洋东西两端海区冷暖差异更加明显,东部海温低,多干燥晴朗天气;西部海温高,降水更多更频繁。通过海洋影响大气,拉尼娜给热带太平洋及其附近地区带来干旱、暴雨等灾害性极端天气气候事件,并间接影响全球其他地区的天气气候。

对我国而言,拉尼娜事件的影响复杂多样。当拉尼娜发生时,海洋上热带气旋数量可能偏多,冬季我国中东部大部地区气温偏低的概率较高。多数拉尼娜事件次年夏季,西太平洋副热带高压易偏北,夏季雨带偏北,我国容易出现“南旱北涝”的格局。尽管1950年以来的20个“拉尼娜”年中有17年我国冬季平均气温偏低,但在全球变暖的大趋势下,近年来我国冬天也出现偏暖的情况。2021年和2022年不仅冬季暖,全年气温都明显偏暖,分别是有1961年完整观测记录以来第三暖和第四暖的年份。目前冬天已近尾声,今年冬季是否偏暖或偏冷,还需等到3月份才能通过气象数据作出判断。