2月5日,广东新春第一会连续第三年聚焦高质量发展。今年,“人工智能”成为焦点话题。会上提到,人工智能正在掀起产业变革,机器人时代逐步变为现实。广东兼具机电技术和数智技术两大优势,计划在人工智能和机器人领域下大决心、集中发力,构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。

广东省委书记特别提及了华为、深度求索(DeepSeek)及宇树科技三家企业。后两家公司是近期火爆全网的杭州“六小龙”企业代表。宇树科技在美国电子消费展上表现出色,并登上春节晚会。DeepSeek则因其影响力一度重创美国科技股,为国产大模型在全球行业格局中带来新的可能性。

作为全国经济第一大省,面对新一轮人工智能发展浪潮,广东的机会在哪里?

广东在人工智能领域有着坚实的产业基础。截至2024年10月底,广东地区的人工智能组织机构数量接近28万户,占全国总量的14.7%。然而,在这轮由DeepSeek引发的话题中,有人指出,DeepSeek诞生于杭州而非较早布局人工智能的广东,显得有些失落。此外,DeepSeek创始人梁文峰来自广东湛江,更添一份错失之感。

在此之前,国内已有从“百模大战”中突围的“AI六小虎”,这些企业均来自北京和上海,没有一家来自广东。其中,月之暗面创始人杨植麟也出生于广东,有人甚至拼凑出“生于广东、成于外地”的“广东大模型三杰”。麻省理工副教授何恺明被认为是计算机视觉研究的翘楚,其研究奠定了ChatGPT等大模型的基础。

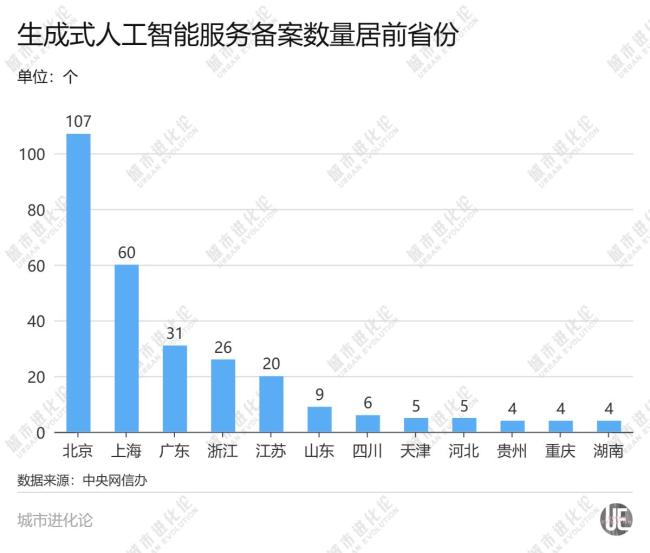

对于人工智能,广东一直抱有雄心壮志。2023年11月,广东出台《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》,提出打造“通用人工智能最强省”,目标是到2025年核心产业规模突破3000亿元。经过一年时间,广东已发布64个大模型,数量居全国第二。根据中央网信办公布的数据,广东共有31个备案的大模型,居全国第三。

与“AI六小虎”相比,广东的大模型背后多有腾讯、荣耀、TCL等大厂的支持,直接脱胎于高校及其科研团队的不多。西南政法大学人工智能法学院院长陈亮分析称,资源禀赋可能造成了各地差异。例如,北京强调整体技术框架的创新性突破,上海以大模型应用为重点提供支持,而广东侧重于激发产业集群效应来倒逼技术升级。

目前,工业大模型的应用还处于初级阶段。与产业伴生的发展模式使得广东大模型的声音尚不算强,尤其是在通用大语言模型上未能占据前列。

但“因地制宜”不足以概括广东“错过”的全部原因。回到DeepSeek身上,更多人关心为什么是杭州。一个焦点落在梁文峰的母校浙江大学上——被当地人津津乐道的“杭州六小龙”有一半位于浙江大学所在的城西科创大走廊。而在北京扎根的月之暗面,创始人杨植麟来自清华大学。相比之下,广东顶尖高校的研究还不够多,缺乏大模型发展的土壤。

以深圳为例,2022年人工智能基础层占企业总数量的8.13%,技术层占17.29%,应用层占74.58%。这种“金字塔”结构的背后,基础研究和原创能力的短板尤为突出。事实上,上一轮计算机视觉领域的突破,广东曾得益于高校加持,商汤科技、云从科技等视觉识别领域的传统“AI四小龙”都成长于大湾区。

眼下,在广东疯狂建高校的浪潮下,一批港澳高校北上,正打开当地人工智能产业发展的新空间。港科大(广州)自2023年起招生,首批本科专业包括人工智能以及数据科学与大数据技术。

在此基础上,资金也是一个重要因素。杭州主政者提到“三个15%”的科技投入政策,即市财政科技投入年均增长要达到15%以上,市本级每年新增财力的15%以上用于科技投入,同时统筹现有产业政策资金中的15%投向培育发展新质生产力。广东在研发经费上也不遑多让,2023年全省研发经费投入为4802.6亿元,研发投入强度为3.54%,研发人员数量为135万,约占全国1/7。

尽管目前有所“错过”,但人工智能迭代发展速度惊人,广东仍有机会。小鹏汽车董事长何小鹏认为,自动驾驶和机器人领域将在物理世界实现模型突破,广东的企业有机会引领下一个潮流。通过生成式AI,可以将文本转化为视频,进而控制机械臂完成动作。英伟达创始人黄仁勋认为,从当前的生成式AI到通用机器人的飞跃并不遥远。

广东规上工业增加值正在向5万亿元迈进,制造业增加值占全国1/8,规上工业企业数达7.39万家,居全国第一。广东还能实现制造与人工智能的有机融合。黄仁勋认为,大湾区是世界上唯一一个同时拥有机电技术和人工智能技术的地区。

广东在人工智能基础层也有具体优势。华为、腾讯、云天励飞等企业在高端智能芯片、大数据、云计算、智能传感器等领域处于国内外领先地位。尽管如此,广东的动作还需更快一些。张崟建议,一方面要鼓励大模型团队找准行业或场景数据优势错位发展,探索商业化模式;另一方面,要在医疗、自动驾驶等重点领域开放更多应用场景,并制定相应的技术规范和标准。提高工业与人工智能对接的速度至关重要。