中华文化曾经有过至正至大的气魄,那时的文化人生存基座不大,却在努力地开拓空间:开拓未知空间,开拓创造空间,开拓接受空间,为此不惜一次次挑战极限。

我最不耐烦的,是对中国文化的几句简单概括。哪怕是它最堂皇的一脉,拿来统摄全盘总是霸道,总会把它丰富的生命节律抹杀。那些委屈了的部位也常常以牙还牙,举着自己的旗幡向大一统的霸座进发。其实,谁都是渺小的。无数渺小的组合,才成伟大的气象。

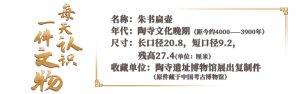

一切精神文化都是需要物态载体的。五四新文化运动就遇到过一场载体的转换,即以白话文代替文言文;这场转换还有一种更本源性的物质基础,即以"钢笔文化"代替"毛笔文化"。五四斗士们自己也使用毛笔,但他们是用毛笔在呼唤着钢笔文化。毛笔与钢笔之所以可以称为文化,是因为它们各自都牵连着一个完整的世界。

这就是可敬而可叹的中国文化。不能说完全没有独立人格,但传统的磁场紧紧地统摄着全盘,再强悍的文化个性也在前后牵连的网络中层层损减。本该健全而响亮的文化人格越来越趋向于群体性的互渗和耗散。互渗于空间便变成一种社会性的认同;互渗于时间便变成一种承传性定势。个体人格在这两种力量的拉扯中步履维艰。生命的发射多多少少屈从于群体惰性的熏染,刚直的灵魂被华丽的重担渐渐压弯。请看,仅仅是一支毛笔,就负载起了千年文人的如许无奈。

人生命状态的构建和发射是极其复杂的。中国传统文人面壁十年,博览诸子,行迹万里,宦海沉浮,文化人格的吐纳几乎是一个混沌的秘仪,不可轻易窥探。即如秦桧、蔡京者流,他们的文化人格远比他们的政治人格暧昧,而当文化人格折射为书法形式时,又会增加几层别样的云霭。

语言方式毕竟只是语言方式,它从属于思维方式、人生方式。在这方面,我们应该学一学欧洲的文艺复兴。欧洲文艺复兴并没有人提出类似于"国学"的复古主张,却由达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔这些形象艺术家,用最感性的方式把古典、宗教中的人性因子激发出来,让任何人都能感受到其中的美丽和温度,于是,漫长的、充满经院论辩的中世纪立即黯然失色,新时代来到了。可惜,我们总是在用巨大的金钱和精力,构筑着中华文化复兴的反方向。

许多文化现象的发生与戏剧演出不一样,有多种方式。例如古代经典未必能被广大民众直接阅读,却因已经渗透在社会体制和生活方式中而成为一种宽阔的发生方式;又如原始岩画未必被很多人看到过却作为早期人类的审美验证而受到今人重视。但是,我们更应该百倍重视那些曾经长久风行的文化现象,因为长久风行使文化变成了一种群体生态,一种文明方式,实际上也使"文化"这个概念上升到了更宏观、更深刻的等级。

上海文化的光明面历来包藏着国际文化经典的充分养料,一切断断续续的小打小闹,不可能铸就上海文化的强力构架。

我这些年转悠各地,看到广受赞誉的新加坡领导人因发现市民家里很少有书架而深深痛心,看到台湾各界为"高消费、低素质"的普遍现象而忧虑重重,看到香港文化人为香港是否已经脱掉了"文化沙漠"的帽子而激烈争议,深感一座城市的文化形象真正要让自己和别人满意,真不容易。

我相信在这个世界上,各种还活着的文化一定能找到一两个与自己对应最密切的空间,在这些空间中,不管事情还在发生着或者已经发生过,都会以大量的感性因素从整体上让人体验那些文化的韵味和奥义,与文本记载互相补充,互相校正,这便是文化现场。作为一个文化人,在自己的脚力尚有裕余的时候,应该尽量多寻访一些这样的地方。

世界上不同文化群落之间的隔阂与沟通,也是以是否互相深入文化现场为契机。玄奘到印度取经,看似着眼于佛经文本,实际上更重要的是深入佛教发生地这么一个重要的文化现场,这使全部佛教文本都具备了充足的母体依据。在十八世纪,当中华文明和欧洲文明终于有规模地狭路相逢的时候,互相都不理解,但相比之下,欧洲对中国文化现场的深入,更为主动也更为提前,这只要读一读法国耶稣会传教士留下的通信和英国马嘎尔尼留下的日记就可明白,因此在后来两种文明的冲撞中他们也就有利得多,而中国方面,对欧洲的了解则长期处于"海客谈瀛洲"的状态,光凭着可笑的臆想和推断与对方交涉,自然处处被动,笑话连连。

寻找文化现场,就是寻找那盏能够照亮对方、照亮环境,于是也随之照亮自身态度的灯。多一点这种寻找,就少一点历史的盲目,少一点无谓的消耗。

间接现场是指事件已经过去、地点比较泛化的次现场。对于一个历史悠久的国度来说,许多重要的文化现象余绪犹存,但它们的重点爆发期已经告一段落,往昔爆发的现场残烟缭绕、陈迹斑斑。我们当然不可能赶上一切文化的爆发期,既然如此,何妨退而求其次,去寻访遗迹的现场。⊙

历史并不仅仅是中学、大学里的一门课程,而是一种无法摆脱的背景,一种无法抗拒的遗传,文化人的使命是自觉地帮助自己和他人整理这种背景和遗传,力图使它们经过优化选择而达到良性组合。这一切,仅仅在今天发生的文化事实中寻找资料是远远不够的,必须回过身去踏访千年。千年何在?茫茫大地,可以用空间补时间。这种可以兑换为时间的空间,就是我们所说的间接现场即复杂现场。一个人的历史文化素养,在很大程度上就看他曾被多少这样的文化现场融化过。

不管是东方还是西方,哪一个真正的大文化人不是为了人类的和平、友好而东奔西走、四处游说的?世事荒乱,文化人的学园、讲坛一次次构建着有可能的和谐;人心浮动,文化人的著作、演说又努力抚平着社会躁动的神经,使之安定。文化人也有争论,争论的最终归向也无非是用何种方法才能更有效地使社会和谐和安定。直到二十一世纪,文化的至高层次都仍然是如此。记得第二次世界大战刚刚结束,在欧洲那些满目瓦砾、遍地废墟的城市里,音乐会已经开始,衣衫褴褛、伤痕累累、家破人亡的人们走进尚未整修的音乐厅,在神圣洁净的乐声中,精神立即获得修补,当他们走出音乐厅时,不再是一群疲惫的可怜人,很快,由于他们,欧洲也渐渐地恢复了元气。这件事让我一直难以忘怀,因为它使文化在战争的余烬中又一次展现了自己的原始使命。

文化,永久地寻求和祈祷着世间的无伤害,而一旦伤害形成,它又挺身而出进行治疗。治疗好了还要继续追访、善后,预防伤害的再次产生。

但是,众所周知,事情并不都是这样乐观。文化在很多时候并没有起到消除互相伤害的作用,有时反而加剧了互相伤害,这种情形,尤以二十一世纪为最。

我们这些人,身处两个时代的沟壑间,又因经历过太多的苦难而自作自受地承担了太多责任,因此只能压抑住自己心底许多圣洁的文化梦,横下一条心去起一种近似于桥梁的作用。

一时的桥梁,不得已的桥梁,无可奈何的桥梁,最后,一次次的自我安慰和自我论证,终于成了自得其乐的桥梁,自鸣得意的桥梁。

但是,桥梁终究是桥梁。它的全部构建是一种等待,等待通过,等待踩踏。

消耗得低,也就朽逝得慢。质朴,常常比豪华更有长时间的生命力。中国广大世俗观众对于低消耗的低熵文化有长时间的习惯,他们一直难以适应在一个黑暗的演出空间里正襟危坐几个小时那种沉重的审美方式。他们希望在欣赏过程中有遨游的自由,而不太乐意接受强力的精神蒸腾。

文化转型就像老屋拆迁,粗粗一看确实是一片混乱,顽童、乞丐、盗贼和那些看热闹的闲汉挤在一起,更是乱上添乱。但是这一切都会过去,因为人世间总还有一种更大的力量,形成新的秩序。人们不会因为拆迁而长久地栖存于瓦砾场中。