这可能是中国传统文化中最著名的几个梦。我们先听故事,然后聊一聊,这些梦讲的是什么。为什么中国传统文化中最有名的几个梦,都是鹿为主角?庄子和列子,他们造的梦,究竟想说什么?

四个梦

郑国有个樵夫,砍柴打死一只鹿,用柴草覆盖藏了起来。后来他忘了藏鹿之地,找不到鹿,心里又放不下,以至于开始怀疑自己,以为是做了个梦。他把这个梦说给路人听。有个人听到后当了真,便按他所说的地方去找,结果真找到了鹿。

得鹿之人以为樵夫真的是做了得鹿之梦。而他的妻子却说,是你梦到了樵夫得鹿。

到晚上,樵夫梦到了拿走他鹿的人,按梦的指示,他第二天找到了他丢失的鹿。

俩人争执不下,请士师评判。

士师哪能评判,只能让他们二人将鹿平分。

事情到郑国国君那里,国君则认为,是士师做了一个分鹿的梦。

宋国阳里一个叫华子的人得了健忘症,其妻儿四处求医。一名鲁国儒生称有法医治,条件是拿用一半家产做报酬。

家人让儒生和华子待了七天,华子的病情果然好转。

华子清醒后,操起家伙什要赶儒生出去。其妻儿劝阻。华子还要惩罚妻儿。

众人问他为什么这么做。

他说,病是治好了,但烦恼又会回来了。

列子中有个周穆王神游的故事。说有个幻化人带周穆王神游来到自己的宫殿。周穆王看到那里摆设的东西,意乱神迷,不能自拨,回来之后好些天才恢复正常。还常常对着自己的住所发感慨。

后来幻化人带着周穆王到处神游,去过好多地方,都是周穆王没有听说过的国家。喝的也是从未尝过的饮品,吃的更是闻所未闻之物。周穆王一天行一万里,去过崑山巅,赴过瑶池宴,享尽快乐。传说周穆王活了105岁,是西周在位时间最长的周王。

最后一个故事。说老成子跟尹文学幻化之术,学了三年都没有学到啥,老成子觉得尹文不诚心教他,便想退学。尹文说,万物皆虚幻,开始与变化和生与死是有规律的,顺应变化而推移变易,就是化和幻。幻化即生死,生死即自然,万物都在自然中,此刻你我二人就在幻化,不需要专门学习。

老成子似懂非懂,再过一时间,就懂得了变幻之术。

四个境界

上面这几件,都是《列子》中讲的故事。《列子》讲梦幻和幻化,比庄子更生活化。同为道家大伽,两人都是造梦高手。

四个梦,讲的四个道理,都是说人事虚幻,如梦幻泡影,现实与梦,梦与现实,真真假假,难以分清界限。

道家的梦,对人世间存怀疑态度,认为一切都在梦中,人间如梦幻,得失与荣辱,都是一场梦。

蕉鹿一梦,最可贵的是梦境和现实界限的区分。没有“梦与不梦”,也没有“真与不真”,真实之事是梦境,梦境之中有真实。

这种理解对于正在遭受人世间苦难的人们或许有一些安慰:既然都是梦,既然分不清,那么现在的苦乐得失,或者病痛生死都可能是梦呀。这么想,可能日子会好过点儿。

道家另一个大伽黄庭坚诗说:此身天地一蘧庐,世事消磨绿鬓疏。毕竟几人真得鹿,不知终日梦为鱼。是说人找不到真实与虚幻的交界点。不知道什么是现实,才不知道何时是做梦。人的常态应该是:人在梦和醒之间,不知身在何处。

梦境可以帮助完成一个在现实生活中没有完成的事情。

庄子化蝶,或周王周游列国,以及梦幻虽与常识相悖,但做梦的人与听故事的人依然欣喜,因为这一个全新的境况,筑梦人与听故事的人都可以体会全新的快乐和全新的体验。庄子的逍遥之乐,骷髅的生死感官,这些如果不是从梦中而来,都会显得突兀造作。梦是好题材。

人们看待事物,需要一些不同的视角。梦境之境,则为现实中种种不可解之事提供了一个完全不同的角度。

人们要追求的精神自由,在这种非实非虚、亦真亦幻的梦境中完整实现。“独与天地精神往来,而不敖倪于物。”只要理解梦的意义,那么就会为找到虚幻自由的途径提供一个有效方法。同样,现实中的苦困烦恼,都可以通过对梦境的理解,找到消解之法。

列子将人间一切行为定义为幻化。他说生活中真正的幻化高手,其实是隐秘而平常的,看上去德行品及智慧出众的人,也许他只是善于幻化而已。而每个人的境遇不一样,不过是幻化的过程不一样。所以无需嗔也无需痴,无需执也无需念。

梦是生活的延续。不,梦就是生活。

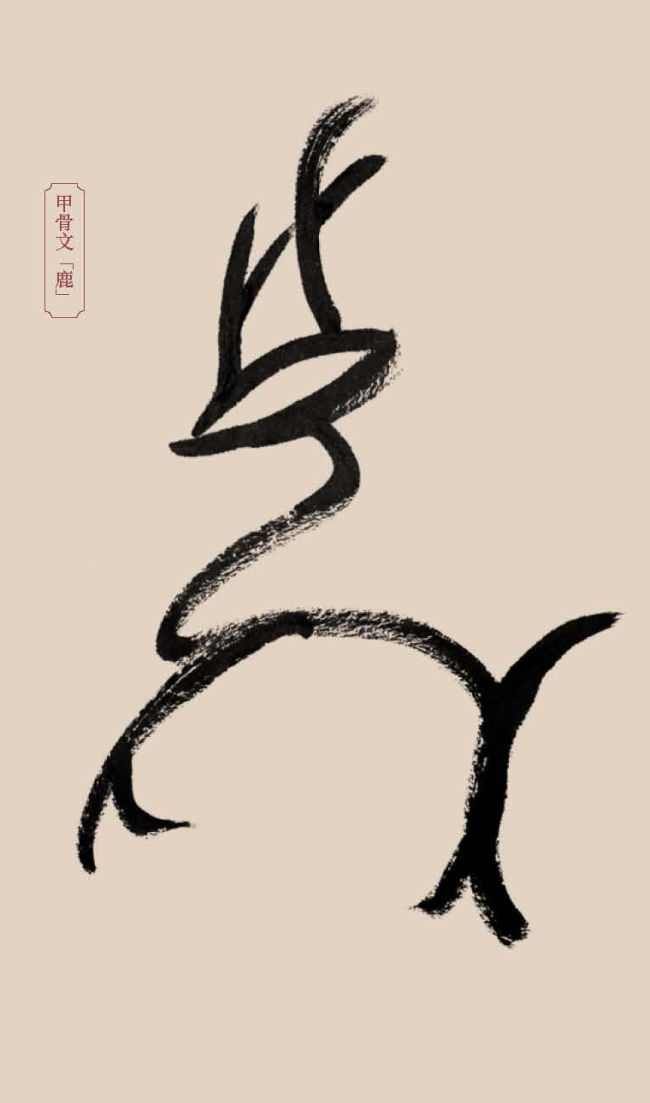

最后说一个问题,我为什么讲到梦,要以鹿为引子。

那是因为鹿正是符合梦境与现实之间的一种生灵。

我们在生活中见到的鹿,美得像梦。而神话里的鹿,又在生活中实际可见。鹿不像龙和凤,能在神话与现实中分得很清,鹿是真真假假,迷迷幻幻,容易迷失界限,它有逐鹿中原的实境,也有天鹿、白鹿等传说中的祥瑞灵寿之物。在传说与现实之间,在幻境与实境之间。是表达梦境与现实、真实与虚幻最合适的对象。