战争的残酷,是和平年代的人们无法想象的,我们在影视作品中看到的战争场景,那毕竟是演戏,真正战争的伤痛,不是一般人能想象的。汉语体系中很多字词都能直观体现打仗的残忍,还有一些成语,如流血漂橹、马革裹尸等,都是作战的血腥场面的描述。

对于战败一方,其参与者的下场则更为惨痛。

中国自夏代就开始记载了对战俘及犯罪之人的刑罚之策,墨、劓、剕、宫、大辟五刑在西周已较普遍施行。

我们看几个与刑处相关的字。比如刖字,其象形是用锯子锯掉罪人的一条小腿。足的甲骨文本义是踝骨以下部分,即人的脚部,断足是另一种酷刑,叫做剕。《書·吕刑》“剕罰之屬五百。”《殷墟书契前编》中剕字记载,象形为一人拿锯锯断另一人的足,可见在殷代已有剕刑。在春秋时期,文献多处记载有剕刑施用场景。齐国由于受刖刑者多,曾出现“屦贱踊贵”的现象,踊即假肢,也就是义足。我们知道的最有名的被刖足的是楚国和氏,因玉璞被楚王刖其足。在秦齐鲁郑楚卫等各国都有关于刖刑的记载。

还有一种记载说“剕”为膑刑或髌刑,是切去膝盖骨的刑罚,战国时期大军事家孙膑,就遭受了被切去膝盖骨的刑罚。

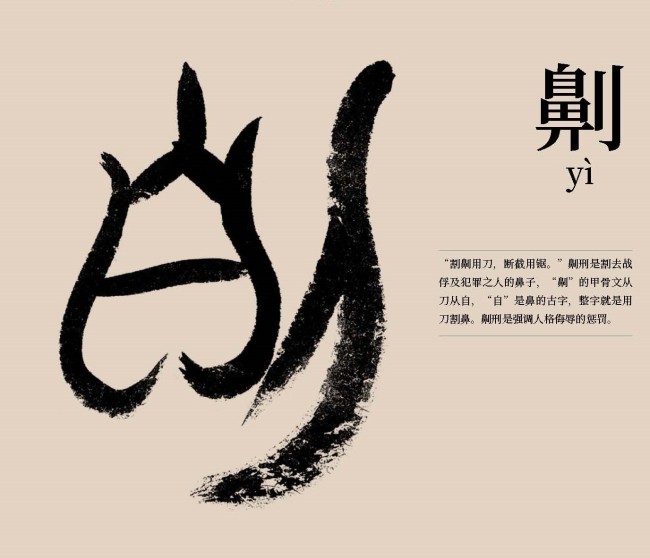

劓刑是颜面扫地加身心摧残的双重惩罚

“割劓用刀,断截用锯。”劓刑是割去战俘及犯罪之人的鼻子,劓的甲骨文从刀从自,“自”是鼻的古字,整字就是用刀割鼻。劓刑在战国用作惩罚士兵的刑罚。

战士被俘可能被墨型,即以墨刺面,这是一种强调人格侮辱的惩罚,在古代战事中经常出现,《三国》中,诸葛亮和司马懿斗阵,由奇门八卦阵到两仪太极阵,你来我往,好不热闹,后蜀军阵开,一辆车驶出,说是丞相有礼,送司马仲达墨猪三头。然后见三个被剥光了上衣、涂了墨面的将军从车上滚下来,请司马大都督饶命。这里的墨猪,就是对战败被俘的敌方军士的侮辱。

而再重一点,则会有劓刑。即割去鼻子,只剩两目孔,这也是害其脸面的惩罚。

战士不光在战败被俘里可能遭遇劓刑,在自己这一边也可能会被劓刑。《商君书·境内》说,攻城之战,兵士如“不能死之,千人环,赌谏黥劓于城下。意思是战士如果怕死怯战,就会在众人围观下,被割掉鼻子,真是颜面扫地加身心摧残的双重惩罚。