我们由近及远来讲一讲防御武器。

防守武器中近身武器包甲、介、胄、干、盾等。

甲的文字象形一般认为是披甲于首之形。但我们再把思路打开一些,往两边延伸,就会发现,甲最先可能是对自然界中动物用硬壳作保护的现象的描述。甲字的甲骨文与动物身上起保护作用的硬壳形状很像,甲骨文“甲”字中间的一横一竖与动身壳上交错的纹路或由鳞片连缀的纹路一致。

甲字后指古代军人打仗穿的护身衣服,它用皮革或金属叶片制成的,是古时士兵保护自己的主要方式。

因为保护自己是第一要素,所以甲字又指东方之孟,借用为天干的第一位,用于作顺序第一的代称,如甲等,是居于首位的,超过所有其它的;以及甲子,是干支顺序为第1个,中国传统纪年干支历循环第1年称“甲子年”。 我们说年过花甲,花甲就是六十岁的老人。还有科举考试成绩最好的也称为一甲、二甲和三甲。

甲的保护功能延续到现在,我们把金属做成有保护功能的装备称着甲板或装甲车等。

“介” “胄”

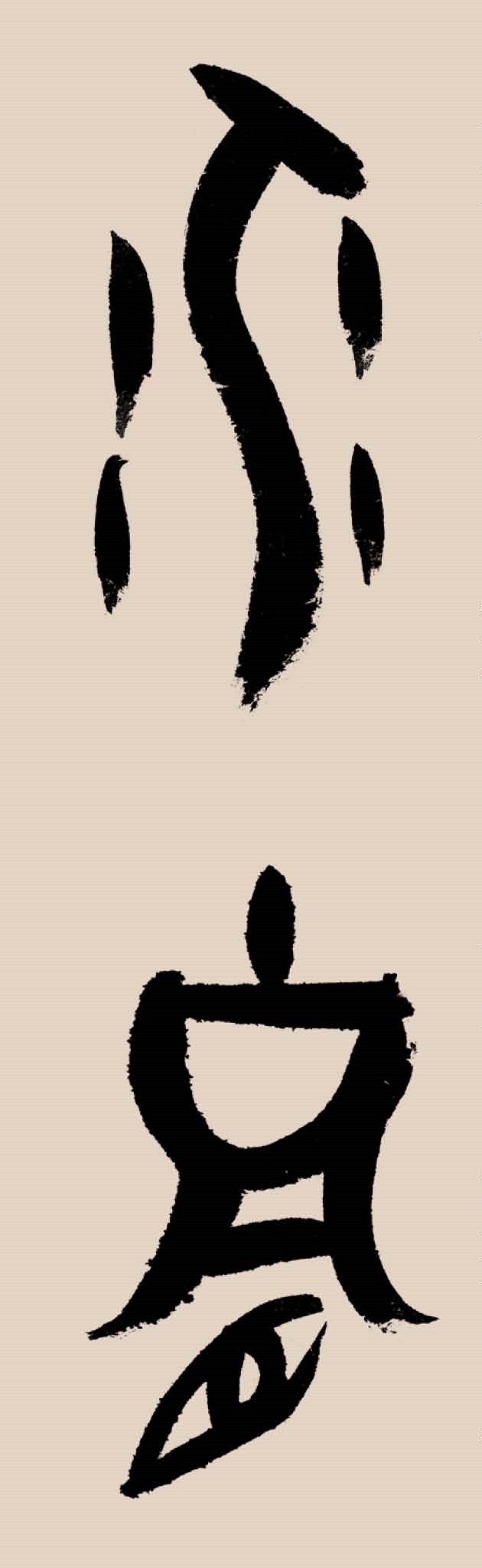

介的象形字是一个人形左侧站立身披铠甲。它的腿部前后有四点,表示护身的铁甲。介字的中间是“人”,两侧为甲衣,充分表现了人披甲保护自己的含义。《礼记・曲礼上》中说 “介者不拜”“介者”就是指披戴盔甲的人。人披甲则不易屈身,所以介后又延伸为特立特异的意思。

“胄”是形声字,下部为目,目之上是一顶帽子,一般指头盔,头盔上还有装饰品,有竖管可以插羽毛或缨饰。胄是专门保护头部的特殊金属帽子,顶端的羽毛标志首领地位。古代战事,一般士兵“介”和“盾”用于保护躯干部位,只有首领才有“冑”来护头。

这一方面与阶层地位有关系,一方面也与战场上的实际情况有关系,并不能单纯地认为是特权的标志。在战场上,根据分工不同,指挥者与士兵所处的位置也不同,一般士兵多为步行,而将领根据指挥需要,要处于更高的位置,比如马背或车骑之上,用来观察敌形、作出判断。同时他也需要让士兵能最大限度地看到自己,以便于自己施发的号令能最大范围、最及时的传达出去。在这种情况下,将领居高远望在带来更多便利的同时,也给自己带来更大的危险。一般士兵处于一个平面,除非飞矢箭阵的突袭,在行军中遇到危险的概率比将领要低。反过来,将领将以一个显著的目标模式处于敌方的锁定范围内。而一旦将领遭袭,群龙失首,部队将瞬间崩溃。出于以上原因,将领的自我保护工作要更细致更全面,要武装到头部。

而相对应的是,将领获得的收益和荣誉也会比一般士兵要高。根据这一特性,胄后来也指有血缘关系的帝王或贵族的后代。如《三国志·蜀书·诸葛亮传》中,有“将军既帝室之胄,信义著于四海”句,“帝室之胄”就是指帝王的后代。